Sentado à sua mesa, Guilherme mirava a página vazia na tela do computador incomodado pela luminescência excessiva na malha de pixels, cuja brancura ardente dilatava suas pupilas, irritando-lhe os olhos e o ânimo. Passeou o cursor, ora de um canto a outro da tela, ora em elipses. Depois digitou um “s” ao acaso — sempre ao acaso, pensou. O “s”, examinou detidamente, era de fato uma letrinha estranha, diferente das demais; talvez lhe faltasse uma linha reta para maior harmonia estética ou, então, algum acabamento ou suporte; ela mais parecia um caminho errante, um movimento à toa, uma cobra, uma lombriga. Enfastiado, Guilherme bafejou sobre a tela: sonhava em estar longe dali, em qualquer lugar onde a luz não lhe viesse de chofre na cara, de uma fonte ligada na tomada, mas, talvez, de um ameno sol ou de um luar. Engraçado, especulou, observando o “x” que acrescentara ao “s”, ser prisioneiro do próprio sucesso, como se amarrado a uma cadeira e obrigado a trabalhos forçados. O problema, a origem de sua escravidão, fora o triunfo do primeiro livro. Caso contrário, poderia muito bem ser livre.

“Jogo Viciado”, o dito-cujo, o primeiro livro (gestado para ocupar parte de madrugadas insones, abortado no sétimo mês, depois impresso à toa, amassado e lançado entre restos de comida ao cesto do quintal tal qual um feto expelido clandestinamente, porém resgatado por sua mulher da coleta de lixo do sábado e trazido de volta ao mundo por teimosia dela, que no corpo do rebento natimorto dizia sentir um cheiro de vida e de promessas de um futuro melhor, e que, desejosa por mudar sua vida monótona, telefonara para o irmão jornalista para lhe suplicar que encaminhasse o bastardo a um editor) não tivera o título criado e pensado — como fazem os grandes —, mas, sim, recortado do título de uma matéria de jornal, da seção de economia, o qual, numa noite, às três da madrugada, durante uma andança pela lavanderia, do chão chamara a atenção de Guilherme menos pelo conteúdo do que pelo cheiro da nele despejada urina de Gregor, o vira-lata da família. E o enredo do livro — bem —, o enredo era uma colcha de retalhos de pensamentos cinzentos, emendados pela cola da lombada do livro. Mas acharam que era bom o dito-cujo, aliás, acharam que era ótimo, tanto o público quanto a crítica. Alguns professores universitários, então, nem se fale; eles, em busca do mais recente lançamento que mais uma vez, expondo a morte da trama por anemia falciforme decorrente do fim de seu ciclo de vida histórico, lhes confirmasse a tradição da novidade como atestado de alto valor literário, debruçavam-se por horas para elencar as qualidades das entrelinhas, para depois as exibirem na lousa a alunos que se ocupavam mais com o que havia na tela de seus celulares.

E com o sucesso veio o dinheiro. Sim, aí estava o problema: vários dígitos, na conta bancária de Guilherme, alinhados à direita do primeiro. Uma beleza, não? Uma maravilha, claro, quem há de negar… Então ele largara o emprego. Por que não? Recebia um salário medíocre, tinha um chefe obtuso, ditatorial e pomposo, trabalhava numa sala feia, opaca, com um bando de engenheiros de camisetas polo listradas ou camisas de botões para prender o colarinho, de brincadeiras estúpidas de colegiais e conversas enfadonhamente repetitivas sobre mulheres e futebol, com momentos de surpreendente e rançoso senso-comum sobre política e a vida. Mas o problema aqui — sim, outro problema — era que Guilherme gostava de engenharia. Nela tudo dava certo, as coisas se encaixavam, era só fazer as contas para se erguer uma ponte ou um castelo; e o resultado era sempre sólido. Talvez o impulso derradeiro, a força que o lançara rumo àquela cela, fora dado, poucos meses depois do lançamento do livro, por sua mulher. Ela, encantada pelo tinir das moedas, com a lista dos títulos mais vendidos numa mão, a outra na cintura de irresistíveis curvas e balanço, sentenciara:

— E quando você vai escrever o próximo?

E assim a cobiça se fez profissão. Escritor, ele, Guilherme, o engenheiro. E agora lá estava ele, diante de uma página sem vestígio de frase. No primeiro livro, as palavras irrompiam em bandos, invadiam o território da folha pelos horizontes das margens como animais bravios. A única coisa que cabia a ele era apertar as teclas feito uma marionete idiota, besta, daquelas com olhar de psicopata, só para dar o ritmo para as passadas dos bichos, que, animosos, sobre suas patas de serifa, se ajuntavam em frases aos galopes. Mas as manadas tinham-se ido sei lá para onde, e a única coisa que ele, naquela tarde, tinha de seu novo fenômeno editorial era um “sx”.

Depois de um mês decorrido assim, com todos os dias úteis preenchidos por um amargo vazio literário, sua esposa lhe dera uma ideia que na ocasião lhe parecera até que razoável. Inspiradora, talvez. Segunda suas palavras, pendurar nas paredes fotos dos grandes: os mestres universais da escrita. E Guilherme, mais para ganhar tempo do que arte, buscara na internet as imagens, as quais imprimiu em folhas A4 para prendê-las com fita dupla-face nas paredes. E assim seu escritório, aquele cárcere úmido, virou o simulacro de um quarto de adolescente, com as paredes tomadas por pôsteres que, ao invés de cores e poses sensuais de gente bonita e descolada, mostravam a palidez de uns homens estranhos, alguns de figura triste. Guilherme olhava para eles, para aqueles homens tão calados, muitas vezes acometido por verdadeiro ódio. Era um bando de gente esquisita, quem não sabe? Um deles, o rosto sob uma barba encardida de profeta que lhe chegava ao peito, se assemelhava mais a um lavrador velho e sujo. De tão ossudo, o homem era mais um trapo em pé, ou um espantalho barbudo, de braços caídos, apoiando-se numa bengala ou cajado para não cair; não olhava para a câmera, mas para o lado; preferia, absorto em vai se saber lá o que, ler uma parte do obscuro texto do mundo a fim de parafraseá-lo em suas obras do que se deixar retratar decentemente para a posteridade. Outro, estranhíssimo como suas histórias surreais, tinha, sob as sobrancelhas arqueadas pelo peso da melancolia, os olhos em desalinho, como se, ao mesmo tempo em que um deles admirava as nuvens, o outro se fixasse no chão para que ele, sonhador, distraído ao andar, não tropeçasse. Tinha fama — como muitos deles — de bêbado. Teria morrido, diz a lenda, na sarjeta, como um cão de rua envenenado, agonizante, sem lembrar nem ao menos o próprio nome. Também havia um mais pomposo, de terno vincado, bigode e sobrancelhas penteados fio a fio ao estilo de um galã antigo de Hollywood, talvez tímido, e por isso flagrado sério feito um boi com dor de dente. Era um que mudara a literatura enquanto despejava um bafo amargo e azedo de uísque e fumo sobre a máquina de escrever. E havia um de peruca, uma cabeleira de cachos tal qual ondas sobre o rosto empoado e com olhos doces de criança mimada, e que, por guardar ainda consigo um tanto do brilho de seus olhos de bebê cheirando a lavanda, preferisse falar sobre tolerância e amor. Todos eles, sem dúvida, gente esquisita. Mas ao menos não eram, como era Guilherme, marionetes, escrevinhadores do acaso. Eles sabiam o que fazer.

Porém Guilherme, cercado desses e outros fantasmas, que viam nele um canastrão mas não o dizendo por piedade e, quem sabe, um pouco de esperança, persistiu. Afinal as coisas em casa estavam ficando um pouco para lá de estranhas; ele precisava se mexer. Os gastos domésticos tinham aumentado na proporção direta do sucesso. Casa nova em bairro arborizado, carro de comandos computadorizados, as crianças com as pernas supernutridas enfiadas em calças de tecido e corte importados, a mulher com brilhos de verdade nas orelhas. Havia também jantares com gente perfumada, de fotos no jornal, de fala macia. E, além de tudo, o pior, os dispendiosos e arrastados saraus. Sim, os saraus, o ápice a que a humanidade chegara galgando sua escala rumo à chatice suprema. A afetação custava caro, ruminava Guilherme.

Então num dia ele mandou tudo à merda.

— Que tudo vá à merda — disse ele para os fantasmas da parede.

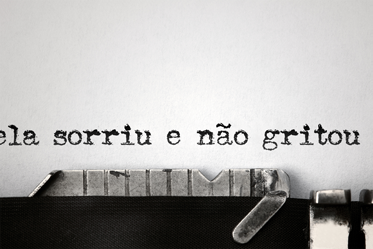

E sentou-se na sua cadeira ergonômica e tomou em seu poder o mouse a laser de toque aveludado. Apagou o “sx” pelo teclado sem fio. E passou a apertar compulsivamente as teclas. A questão, pensou, era o ritmo dos tlec-tlecs. Isso era o importante. E o ritmo prosseguiu hora após hora, dia após dia, mês após mês, e, ao fim de um ano e pouco, após contemplar por uma hora na tela do computador as miniaturas das páginas de sua obra finalizada, agora com também melodia, harmonia e arranjo, empurrando a porta de seu esconderijo úmido feito alguém que empurra outro alguém barranco abaixo, Guilherme saiu ao corredor e avisou a empregada que estava terminado. Ela, coitada, os joelhos nus se esfolando no carpete, um pano na mão, outro no ombro, olhou-o por cima das lentes dos óculos:

— Acabou o que, seu Guilherme?

— Oras — disse ele —, acabou o inferno!

— Que bom! — disse ela. (A empregada, aqui rapidinho dá tempo de dizer, era uma doméstica farsante, pois era uma apaixonada estudante de literatura e fã de Guilherme, travestida de diarista só para ficar perto de seu ídolo, aquele homem assertivo, futuro monumento das letras, um talento que, por sua entrega total à arte, se trancava num pequeno cômodo com Tolstói, Edgar Allan Poe, Faulkner, Voltaire e outros.) — Fantástico, seu Guilherme! — acrescentou ela, deduzindo, com sensibilidade artística não sem admiração e inveja, e, claro, um tanto de bisbilhotice, o motivo da alegria.

O novo livro, lançado três meses depois em evento arejado pelo ar condicionado da livraria de finos carpete e revestimentos, com convidados, curiosos e jornalistas com taça de champanhe autêntico ou copo de uísque single malt na mão, subiu às alturas das listas dos mais vendidos na primeira semana, fato ilustrado em jornais e revistas, e até, quem diria — por se tratar de literatura —, na televisão. Desta vez os elogios dos especialistas à escrita de Guilherme se tornaram um tanto mais complexos, elaborados em frases eruditas com mais palavras; e o público, mesmo que um pouco reticente diante do texto obscuro da contracapa e das orelhas, não receava, diante do reconhecido nome em letras robustas na capa, em adquirir seu exemplar para lê-lo, sim, com prazer, e desfilar com ele na rua, nos ônibus, no metrô. Guilherme, então, podia-se dizer, estava quase feliz:

— Cacete — disse ele (sob a brisa de uma tarde amena, em seu jardim de inverno, de sua cadeira em couro trançado, um jornal aberto sobre o colo) para e empregada farsante, a qual carregava com as costas tortas um balde pesado, cheio de água com sabão, em direção ao quintal, conforme as ordens que lhe eram ditadas às pressas pela mulher de Guilherme antes de partir rumo ao shopping.

— Meu querido — concluía ela, chaves do carro à mão, jogando um beijo no ar ao sair, — te amo.

No caderno cultural do jornal, lia Guilherme, abaixo de sua foto na primeira página, elogios de um doutor em letras e filosofia. O acadêmico — homem dedicado à causa da arte escrita, poeta nas horas vagas, acusado por alguns detratores literatos de ser um plagiador — afirmava com honestidade em seu texto estar somente resumindo o que corria pelos corredores das melhores universidades do país. Que a nova obra-prima de Guilherme era um ganho incontestavelmente de eficácia empírica, sem uma sequer proposição a priori, para toda amplitude semântica e existencial da humanidade. Pois Guilherme, com sua determinação para ir além, chegava com portentosas passadas aos limites da linguagem e, rebelde e impetuoso que era, com punhos fortes, precisos e ao mesmo tempo sutis de mestre, esmurrava com paixão as paredes de nosso mundo de representação racional, abrindo nelas rachaduras pelas quais nós, seres dependentes das palavras, vislumbrávamos um novo mundo de possibilidades linguísticas, um novo mundo a ser explorado, um universo inédito de significações e viabilidades de existência, como um caminho de contato mesmo para uma linguagem além da atual. Enfim, concluía ele, Guilherme aumentava o tamanho do mundo.

O novo livro não iria vender tanto quanto o primeiro. Os dígitos na conta bancária de Guilherme se enfileiravam agora não mais com o mesmo ímpeto de sua estreia, mas ainda assim com determinação. Ele tirou férias a fim de viajar pelo mundo com a mulher e os dois filhos menores; o mais velho, seduzido pela carreira artística, montara uma banda de rock e excursionava por cidades do interior.

Guilherme, nos anos seguintes, lançou mais três livros. Todos com boa, embora decrescente, vendagem, reconhecidos e comentados. O processo de criação fora sempre o mesmo. Ele reclamava, xingava, se lamentava em sua prisão fantasmagórica. Chegara até, certa tarde, a atirar o teclado contra a janela, assustando a todos com o barulho do vidro se estilhaçando. Com ódio, vociferava contra as letras e as palavras, malditos sejam, seres caprichosos e de vida própria, bichos esquisitos que teimam em tomar a página como e quando querem. Algum dia, matutava ele às vezes na cama, entre narrativas que remoía antes de dormir, teria controle da coisa toda, seria senhor de suas próprias palavras, como são os mestres.

Se a arte de Guilherme vai sobreviver ao crivo do tempo, não sabemos. Muitos acreditam que ele seja, sim, um dos grandes. Questão que só a posteridade trará resposta.

Assim aqui abandonamos a história de Guilherme. Eu, de fato, quando a comecei, tinha outra ideia: contar sobre um homem, também escritor, que criaria uma trama na qual os acontecimentos, uma vez descritos, ocorressem nos dias seguintes na vida real, como se fossem premonições involuntárias. Uma ideia escolhida na falta de outra melhor, e já repetida na literatura fantástica, na televisão e, acredito, no cinema. Um clichê, na verdade. Coisa batida. Por isso estou contente por — apesar de tudo, de minhas frustradas intenções de início — esta história aqui inventada me parecer melhor que aquela; ambas, quem sabe, frutos do acaso, sempre do acaso, coisa de que nos lembraria Guilherme (socando seu teclado ou de férias numa suave e delicada praia estrangeira).

Deixar um comentário